缆道测流控制系统: 雷达自动测流车

发布日期:2025-08-05 17:25 点击次数:88

在水文监测、防洪减灾、水资源管理及环保排污监管等领域,河流流量数据的精准获取是开展各项工作的基础。缆道测流控制系统中的雷达自动测流车,凭借非接触式测量的优势,已成为现代水文监测的重要设备,其应用场景不断扩展,为多领域提供了高效、可靠的技术支持。

一、核心应用场景

1. 水文常规监测

在日常水文观测中,雷达自动测流车可实现河流流量的常态化监测。通过固定时段的自动测流,积累连续的水位、流速及流量数据,为水文资料整编提供基础数据。这些数据被用于分析流域水资源变化规律,支撑水资源开发利用规划,同时为水利工程设计、调度提供科学依据。

2. 防洪应急监测

汛期来临前,设备可提前部署至易发生洪水的河段,实时监测水位上涨过程中的流量变化。当洪水过境时,其全天候工作能力不受暴雨、强风等恶劣天气影响,持续传回水流数据,帮助防汛指挥部门掌握洪水演进态势,及时发布预警信息,为人员转移、堤坝防护等应急措施提供决策支持。

3. 环保排污监管

在工业废水、生活污水排放口附近,雷达自动测流车可对排污河道的流量进行监测,结合水质采样数据,计算污染物排放量。这种非接触式测量避免了设备与污水直接接触导致的腐蚀问题,同时实现数据实时上传,便于环保部门对排污行为进行动态监管。

4. 特殊区域监测

对于偏远山区河道、峡谷河段等人工难以抵达的区域,设备通过远程控制完成测流任务,减少人工巡检的安全风险。在高流速、多泥沙的河流中,其抗干扰能力确保测量数据的稳定性,解决了传统接触式测流设备易受泥沙磨损、故障频发的难题。

二、系统构成与协同机制

1. 主体结构

系统以双轨缆道为基础,两根平行钢丝绳构成雷达运行车的移动轨道,通过两端固定与配重调节保持张力稳定,确保运行车在河道上方平稳移动。雷达运行车作为移动测量平台,集成驱动装置、供电模块及通信组件,可沿缆道精准抵达预设测流点。

2. 核心测量部件

雷达流速仪安装于运行车下方,通过发射特定频率的雷达波捕捉水面流速,其非接触特性使其适用于各类复杂水体环境。水位计与流速仪协同工作,提供水位数据,结合河道断面参数,为流量计算提供完整基础数据。

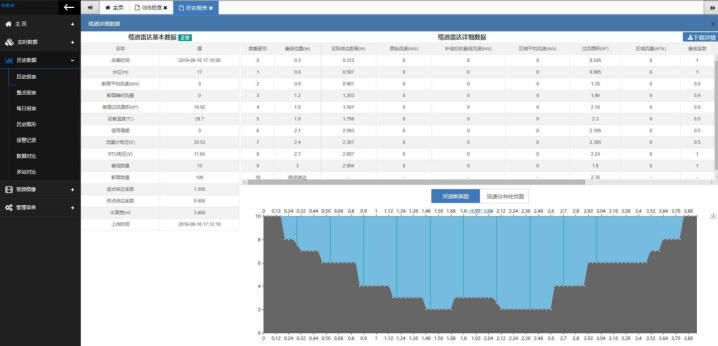

3. 控制与传输系统

控制终端通过无线通信向运行车发送指令,同步接收流速、水位等实测数据,实时完成流量计算。数据传输模块支持远程通信,可将测量结果上传至中心平台,实现数据的集中管理与共享。

三、工作流程与操作特点

1. 自动作业流程

系统启动后,雷达运行车根据预设程序沿缆道移动至测流垂线位置,定位确认后,雷达流速仪开始测量并传输数据;控制终端接收数据后,结合水位信息计算断面流量;单次测流完成后,运行车自动返回停靠点,对接充电装置补充电量,全程无需人工干预。

2. 灵活调度方式

除自动定时测流外,操作人员可通过远程平台发出临时测流指令,设备即时响应并执行测量任务。针对水位变化较大的情况,系统能自动调整测流垂线位置,仅对处于水中的垂线进行测量,提高数据有效性与作业效率。

四、安装部署与环境适应

1. 现场适配性

安装前需结合河道地形、水文特征设计缆道布局,根据河道跨度、水流条件选择合适的缆道类型与支撑结构,确保设备在复杂地形中稳定运行。对于通航河道,缆道架设高度需满足通航要求,避免影响船只通行。

2. 环境耐受性

设备各部件具备良好的防护性能,可在低温、高温、高湿度等环境下正常工作,抗风能力适应多数恶劣天气,确保在汛期、冬季等特殊时段不中断监测。

五、维护策略与长期保障

1. 定期检修要点

技术人员需定期检查缆道钢丝绳的磨损情况,调节支撑结构的松紧度,确保轨道稳定性;对雷达运行车的驱动部件、充电接口进行维护,保障移动与供电可靠性;定期校准雷达流速仪与水位计,确保测量精度。

2. 应急维护机制

建立设备运行状态远程监控机制,实时预警异常情况,如电池电量不足、通信中断等,便于快速排查故障。针对洪水过后的设备状态,需开展全面检查,及时修复可能的损伤。

六、技术优势与应用价值

雷达自动测流车通过非接触测量技术,突破了传统测流设备在复杂环境中的应用限制,显著提升了水文监测的效率与数据质量。其全自动作业模式降低了人工成本,尤其适用于偏远、危险区域的长期监测;实时数据传输能力为应急决策提供了及时支撑,在防洪减灾中发挥关键作用。

随着水文监测技术的发展,该设备的应用领域将进一步拓展,为水资源精细化管理、生态环境保护等工作提供更有力的技术保障,推动水文监测向智能化、自动化方向持续升级。